Der Pavillon

Institut für Entwerfen und Gebäudelehre

Studio Kempe Thill

WiSe 2022, LUH Hannover

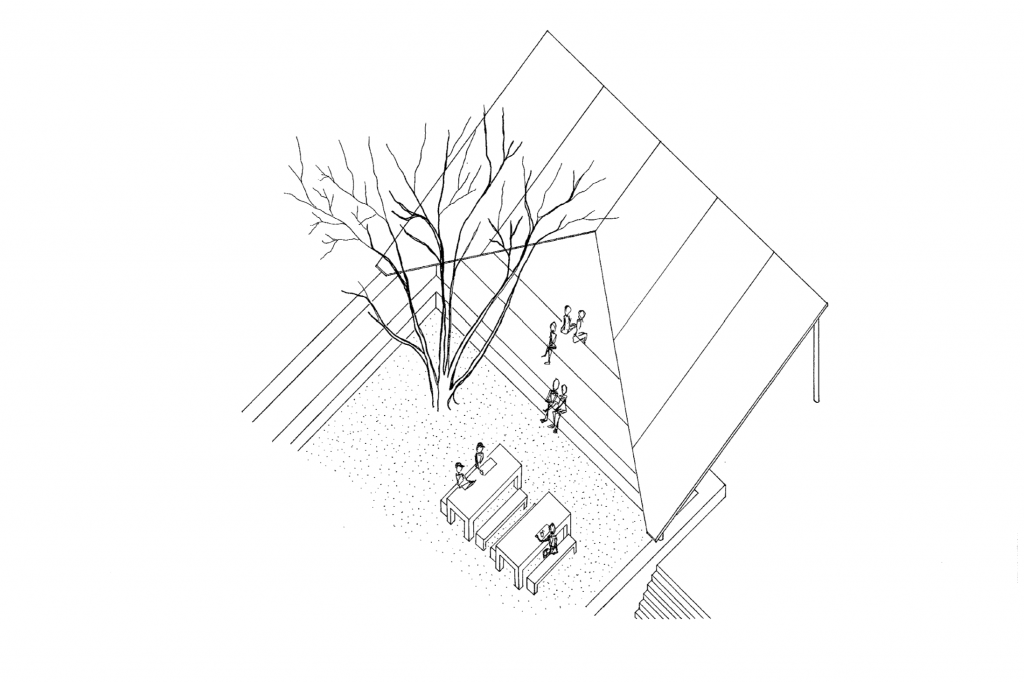

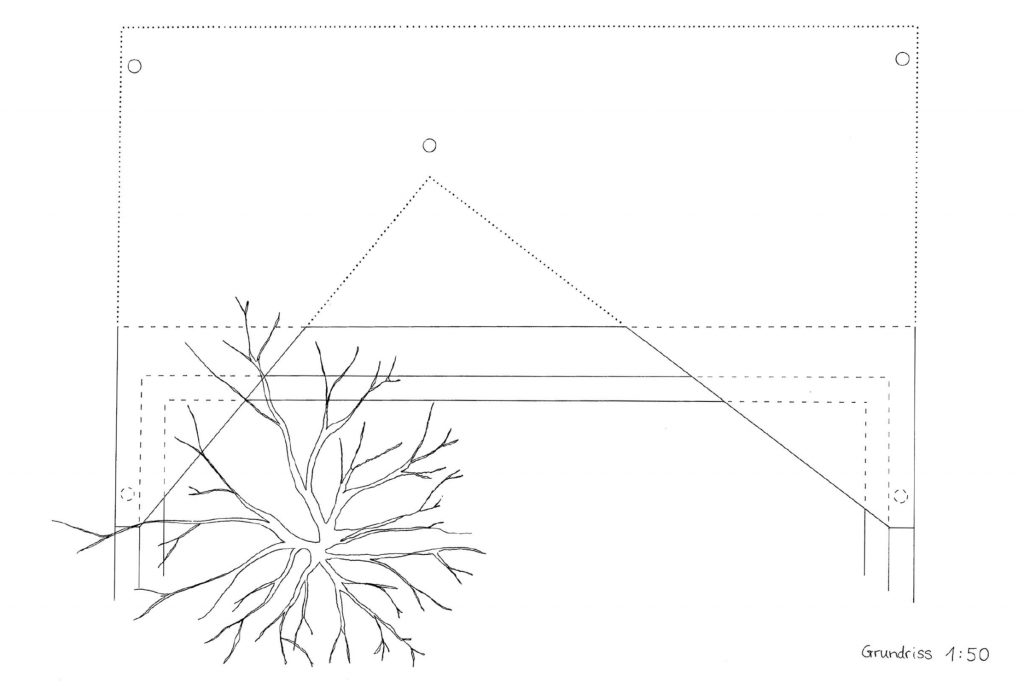

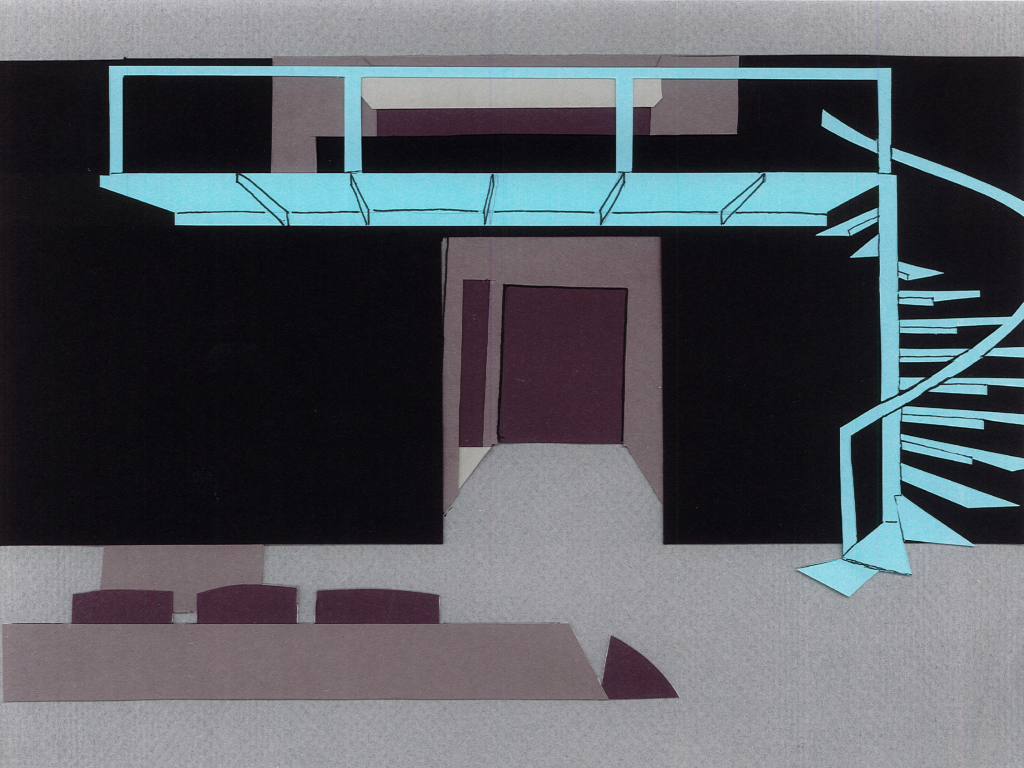

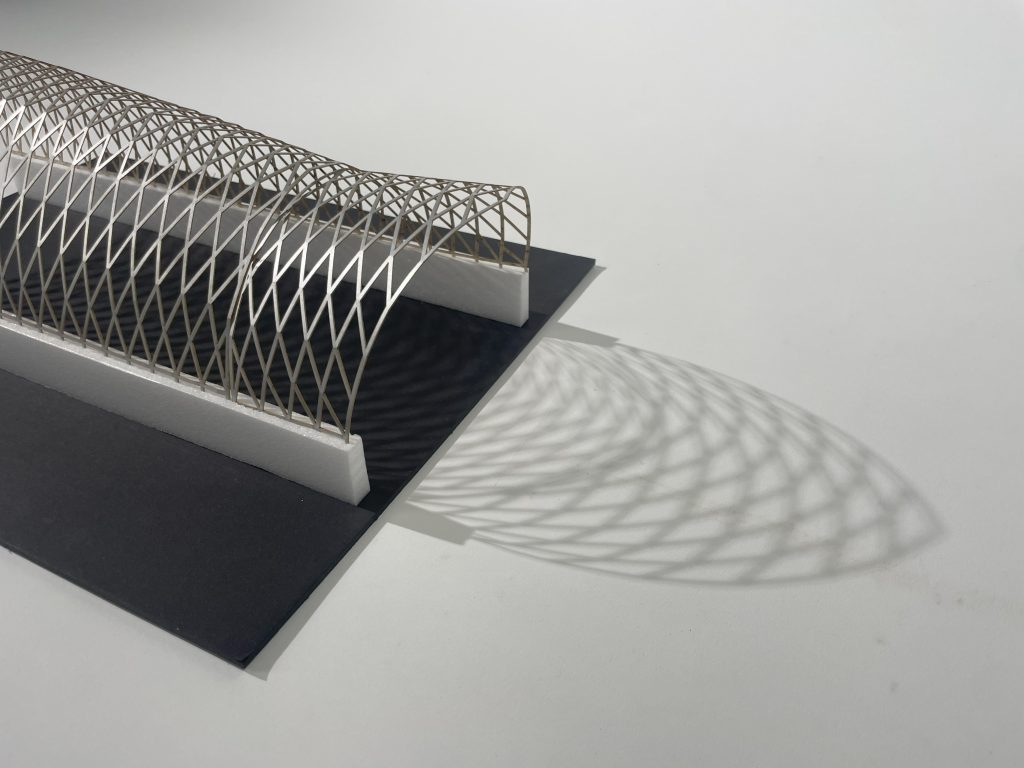

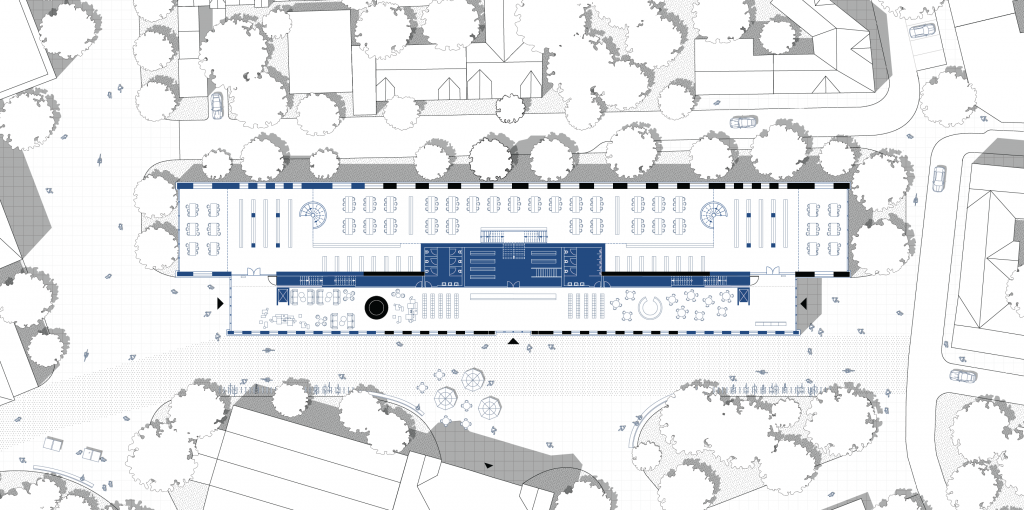

Für den Vorhof der Fakultät für Architektur in Hannover soll ein Pavillon entworfen werden. Der Entwurf schlägt einen Pavillon vor, der mit seinem weit gespannten Dach zwei topografisch getrennten Orte verbindet. Der beliebte Außenbereich der Mensa ist klein und wird derzeit von einer eingrenzenden Bank umrahmt. Sie als ein Bauteil des Pavillons zu nutzen, ermöglicht die einstige „Hürde“ als verbindendes Element zu lesen. Dabei kragt das Dach zu beiden Seiten aus und überdeckt unterschiedlichste Räume. Auf den bestehenden Baum, der ein so wichtiges Element in dem sonst versiegelten Kontext ist, wird mit einem Dacheinschnitt reagiert. Die Konstruktion des Daches ist filigran und nimmt sich im Kontext des Bestandbaus aus Stahlbeton zurück. Gleichzeitig evoziert die enorme Dachspannweite Großzügigkeit; der geneigte Winkel eine einladende Geste zum Vorplatz.

Lageplan / Grundriss / Schnitt / Ansicht / Detailzeichnung / Axonometrie / Modellfotos / Vorübung Morning Chapel / Modellfoto Van Eyck Pavillon / Modellfoto Stütze

Die Villa

Institut für Entwerfen und Gebäudelehre

Studio Kempe Thill

SoSe 2023, LUH Hannover

Der Gebäudetypus einer Villa darf in der heutigen Zeit kritisch hinterfragt werden. Steht jener in einem öffentlichen oder gar parkähnlichen Raum wie dem Georgengarten, bedarf es einer Adaption der Nutzung und Strukturen. Der Entwurf schlägt eine kombinierte Nutzung vor. Für Besuchende öffnet sich im Norden des Gebäudes ein abgeschirmter Kiosk, der im Kontrast zum Wohnkomplex steht. Dieser wird durch ein Patio im Süden erschlossen. Durch großzügige Fensterflächen, und die Kombination von Mauerwerk und Holz entsteht im Inneren der Villa ein angenehmes Licht, dass durch die Materialität viel Wärme ausstrahlt. Angepasst an die vorgesehenen Nutzungen entsteht durch unterschiedliche Bodenniveaus ein komplexes und offenes Gefüge mit individuellen Raumgefühlen.

Lageplan / Grundrisse / Ansichten / Axonometrie / Schnitte / Collagen / Modellfotos

Schneckenstraße 122

Institut für Entwerfen und Konstruieren

Prof. Michael Schumacher

Holzbau-Systeme

WiSe 2023, LUH Hannover

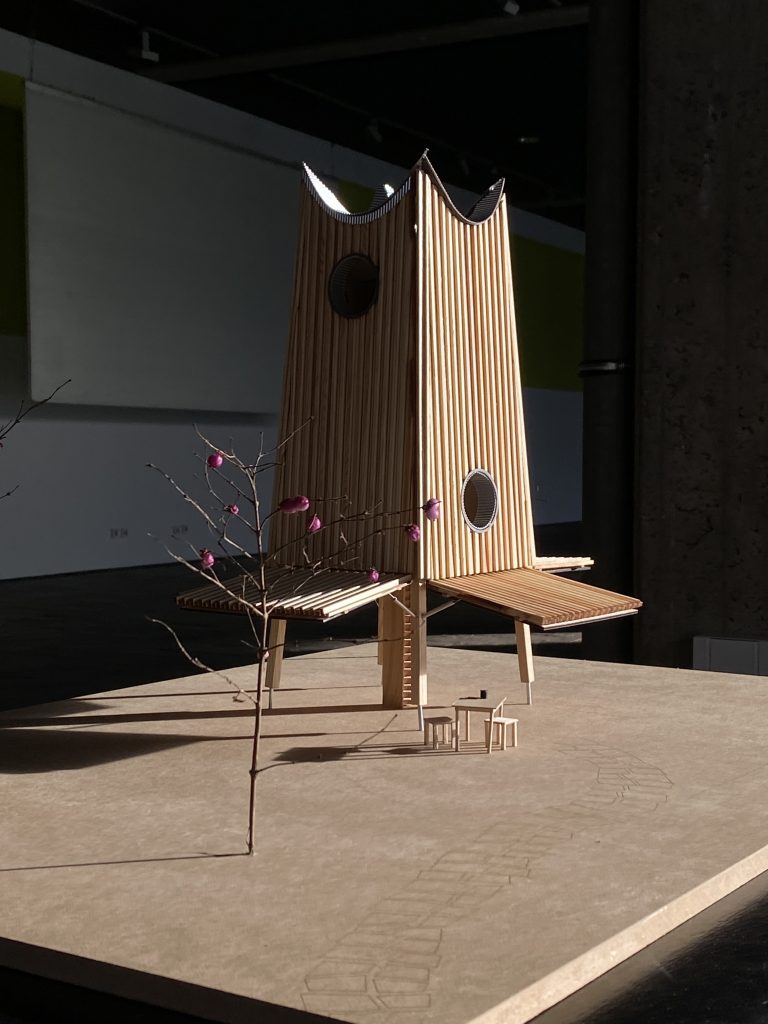

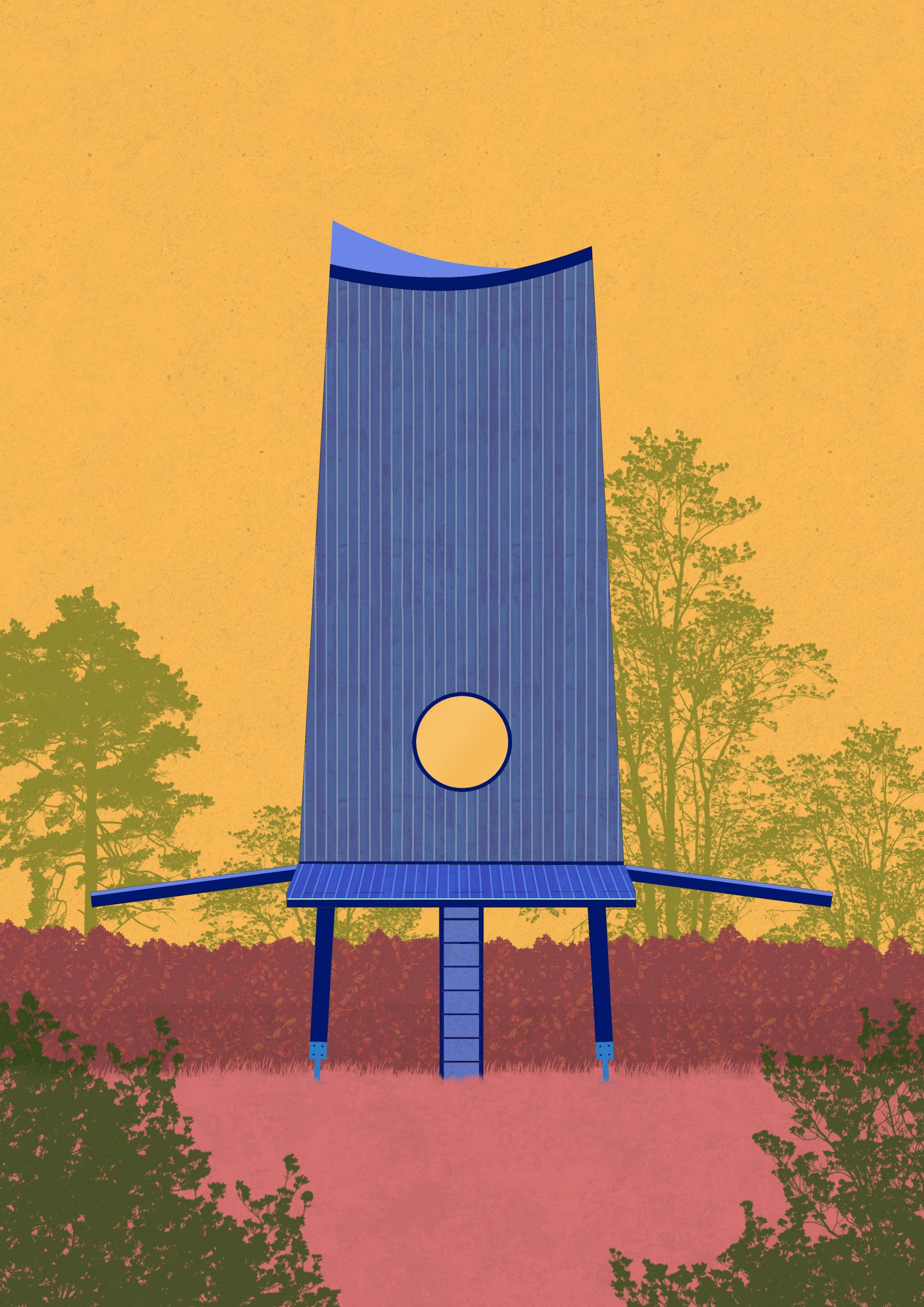

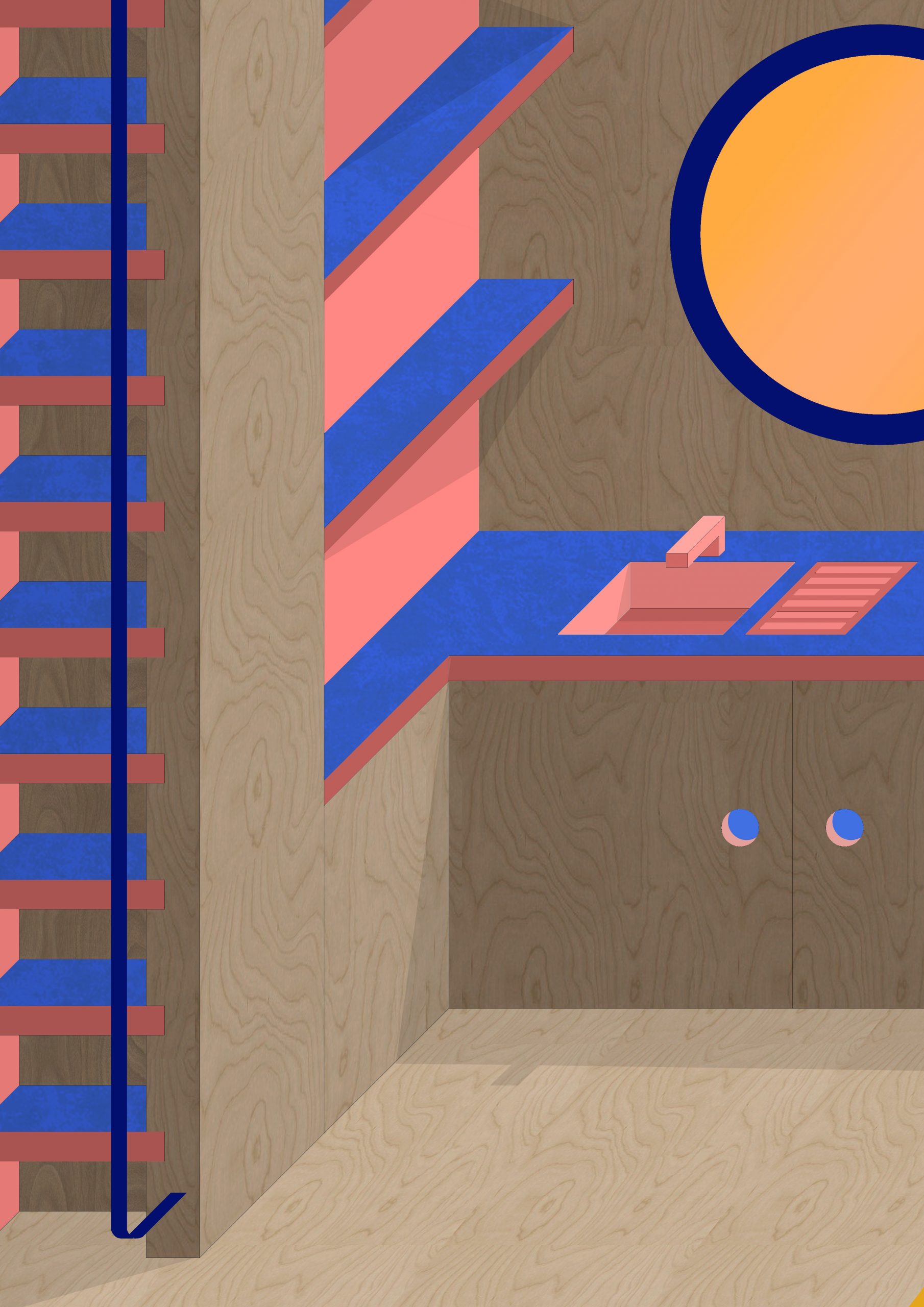

Für ein Grundstück in einer Kleingartensiedlung soll eine Gartenlaube auf einem Bestandsfundament von 21m2 entworfen werden. Im Fokus stehen die wesentliche Bedürfnisse und Wohnaspekte um eine Möglichkeit zu bieten, dem städtischen Geschehen entfliehen zu können. Wie kann eine Gartenlaube auf so kleinen Raum einen Rückzugsort mit Wohnqualität schaffen? Wie kann das Zusammenspiel von Garten und Wohnraum funktionieren?

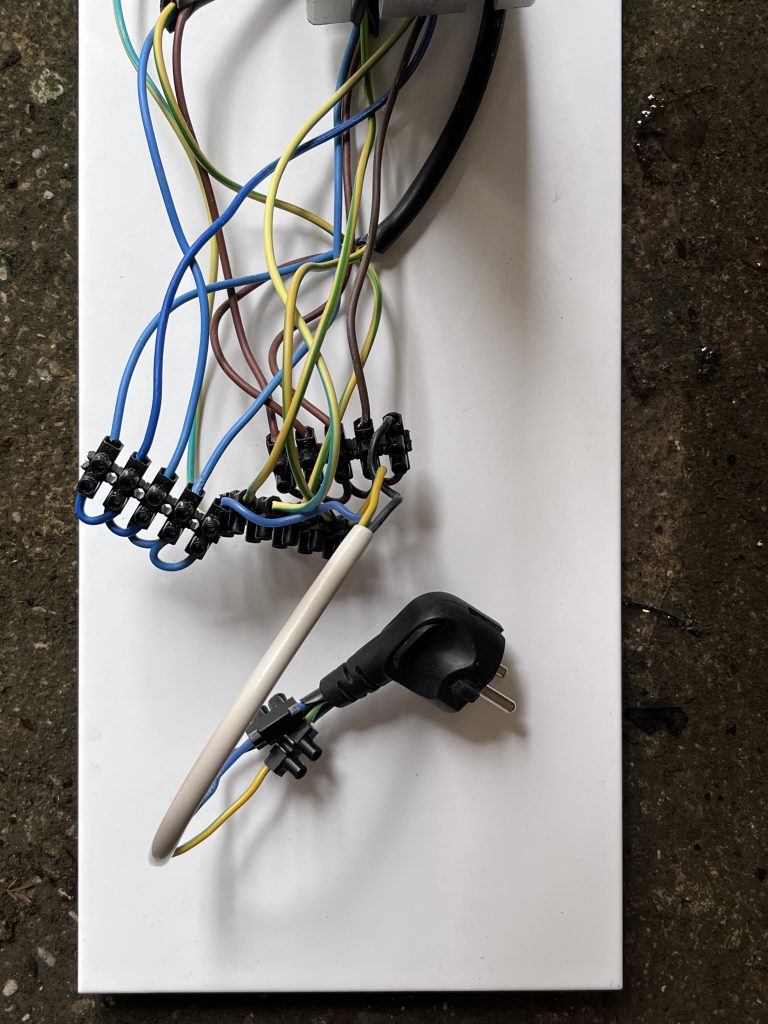

Der Entwurf schlägt ein aufgeständertes Turmgebäude vor, das über eine zentrale Leiter erschlossen wird. Die thermische Hülle, beginnt somit im ersten Obergeschoss. Der Baumhauscharakter stärkt das Gefühl eines besonderen Rückzugsortes und schafft Sicherheit und Wohlbefinden. Der mit Birkensperrholz verkleidete Innenraum strahlt, Wärme und ein natürliches gemütliches Raumklima aus. Die Fassadenelemente lassen sich im Erdgeschoss mit hydraulischer Unterstützung individuell öffnen. So entsteht ein fließender Übergang zwischen Innen und Außen. Am Kern ist dort ein ausklappbarer Werktisch zu finden, mit dem eine überdachte Arbeitsfläche im Garten entsteht. Die beweglichen Fassadenelemente bieten dabei einen Sonnenschutz und erweitern den Raum zu einer großzügigen Terrasse. Der zentrale Kern erstreckt sich über alle vier Geschosse und ermöglicht neben der Erschließung auch die Dachentwässerung über ein innenliegendes Fallrohr. Zudem enthält er Strom- und Wasserleitungen, wodurch Anschlüsse, Steckdosen und Lampen in der gesamten Laube zentral bereitgestellt werden. Die an den Kern schließenden Geschossebenen werden mit punktuell platzierten Fenstern in ein spannendes Lichverhältnis gesetzt. Ein eingehängtes Netz lädt zum Ausruhen ein und ermöglicht einen Panoramablick über die umliegenden Kleingärten. Auf der dritten Ebene des Turmes ist der Schlafbereich untergebracht.

Lageplan / Grundstück / Grundrisse / Schnitte / Ansichten / Axonometrie / Axonometrie Kern / Werksplan / Konstruktionsmodell Vorübung / Außenraum Collage / Innenraum Collage / Details / Modellfotos

Zusammenwachsen

Institut für Entwerfen und Städtebau

Prof. Andreas Quednau

Städtebau 1

WiSe 2023, LUH Hannover

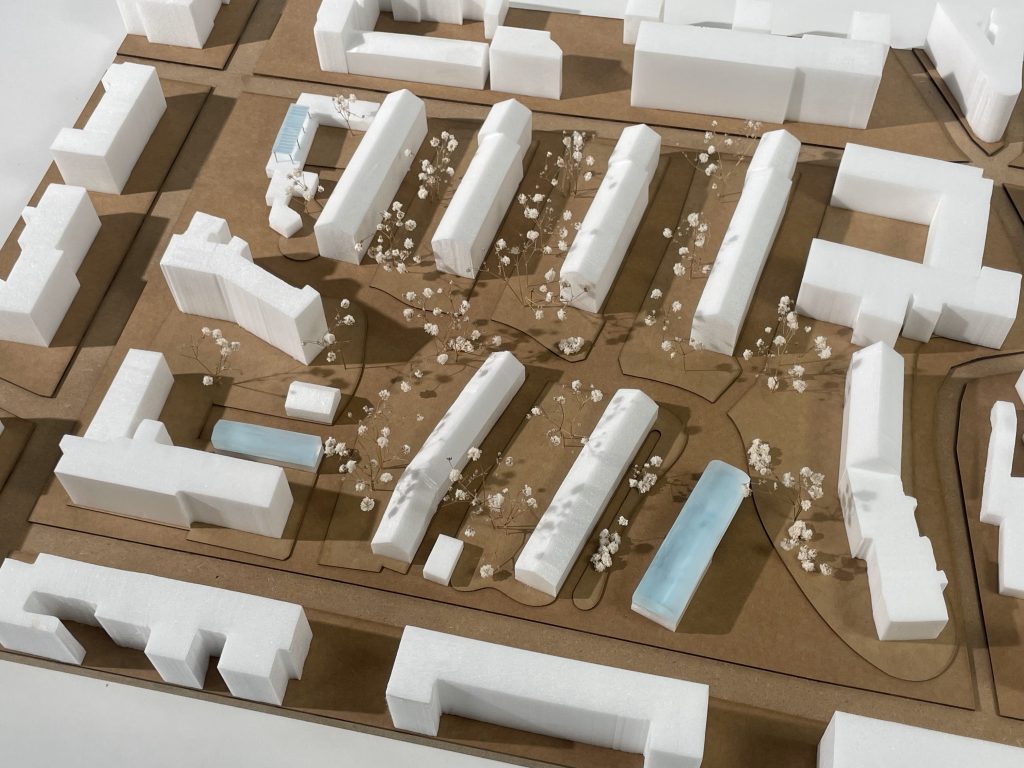

Der Constructa-Block in der Südstadt von Hannover hebt sich durch seine Zeilenbauweise von der umliegenden Blockrandbebauung ab und sollte seinen Bewohner:innen und Nachbar:innen mit großzügiger Begrünung als Kleinerholungsgebiet dienen. Die Bauten wurden zu Beginn der 1950er Jahre errichtet und sollten ein Gegenmodell zum typischen geschlossenen Stadtraum bieten. Aus dem stark perforierten Karree entstehen unklare Zugehörigkeitsverhältnisse der gemeinschaftlichen Nutzflächen, die wir als Chance und Grundlage für unseren städtebaulichen Entwurf sehen. Um den sich öffnenden Stadtraum und den Übergang der Gebäudetypologien zu stärken, wird im Entwurf ein städtebauliches Geflecht aus qualitativen öffentichen Räumen vorgeschlagen. Veraltete Garagenanlagen werden durch Möglichkeiten für Urban Gardening und gemeinschaftliche Nutzungen sowie eine Musikschule und öffentliche Plätze ersetzt. Durch die aufgelockerte städteräumliche Struktur und die vielen Grünflächen wird der Constructa-Block so zu einem zentralen Verbindungselement der Südstadt und soll die Gemeinschaft der umliegenden Nachbarschaft stärken.

Lageplan / Pläne Objekt 1 / Pläne Objekt 2 / Pläne Objekt 3 / Modellfotos / Ü1: Void Steckbrief / Ü2: Stadtraumprofil / Ü3: Karten erstellen / Ü4: SWOT-Analyse / Ü5: Entwurf Endabgabe

Community-House

Institut für Entwerfen und Gebäudelehre

Prof. Marieke Kums

Raum zum Wohnen – Serieller Wohnungsbau in Holz

WiSe 2023, LUH Hannover

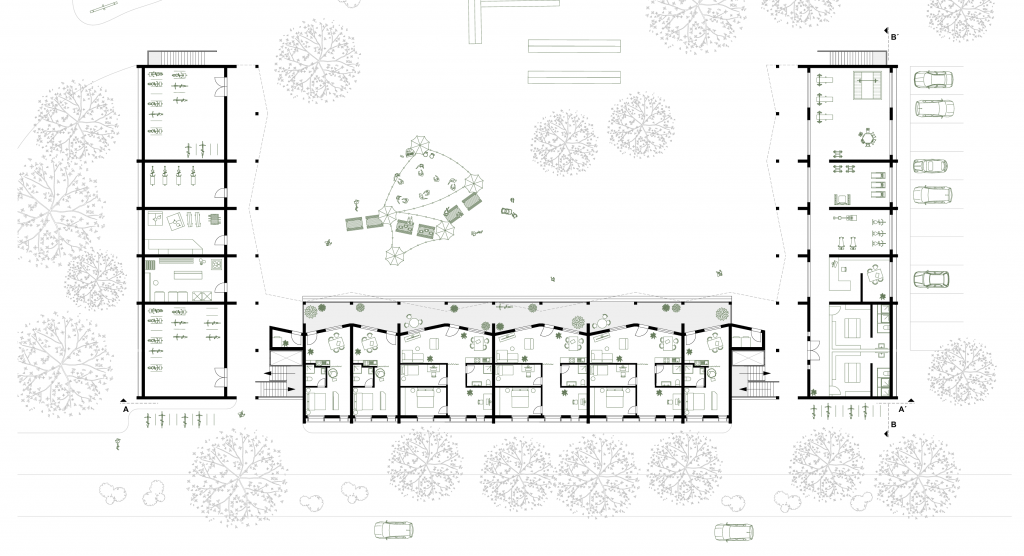

Im Zentrum Stades soll ein Wohnungsbau mit ca. 60 Wohneinheiten entstehen. Der serielle Holzbau ermöglicht kostengünstiges Bauen mit vorfabrizierten Bauteilen und einem hohen Qualitätsgrad in Verarbeitung und Konstruktion. Die Wohnungen können schnell in großer Stückzahl produziert und aufgerichtet werden – so entsteht nachhaltiger bezahlbarer Wohnraum für alle. Doch welche Raumtypologien gewährleisten das Entstehen von gemeinschaftlichem Wohnen? Wie kann Wohnraum in Bezug auf serielle Fertigung individualisiert werden und verschiedene Qualitäten schaffen? Das Grundstück hat eine Fläche von 5000 m‘ und wird von mehrgeschossigen Wohnblöcken und Zeilenbauten der 60er Jahre gerahmt. Es befindet sich in einem sozialen Entwicklungsgebiet und wird überwiegend von Menschen aus der einkommensschwachen Schicht oder Migranten bewohnt. Der Entwurf schlägt eine offene Blockrandbebauung vor, die den vorhandenen Grünraum erweitert und den Innenhof von der Straße abschirmt. Dies gelingt mit großzügigen abstufenden Dachterrassen, welche die Natur integrieren, Gemeinschaftsflächen bilden und dem Gebäude die Massivität nehmen. Der Übergang zwischen Außen und Innen ist fließend. Rücksprünge und Nischen in den Laubengängen verstärken den Effekt und erhalten zudem die notwendige Privatsphäre und Individualität der einzelnen Wohnungen. Die Wohnfläche wird dadurch vergrößert und mit bodentiefen Fenstern verbunden, die beidseitig viel Licht spenden. Der Gemeinschaftsaspekt wird durch den vielseitig nutzbaren Innenhof und ein öffentliches Fitnessstudio auf der Erdgeschossebene gestärkt. Gegenüber liegen geschützte Fahrradräume für die Bewohner.

Lageplan und Umgebung / Grundrisse / Perspektive und Schnitte / Konzeptaxonometrie / Wohnkonzept und Fassadenschnitt / Detailzeichnungen / Modellfotos / Collage

Inventory-Design

Institut für Entwerfen und Gebäudelehre

Inventory Design Build

SoSe 2024, LUH Hannover

Was ist gute Form?

Anders als vielleicht im Metier der Architektur, lässt sich anhand des Möbels nicht nur die finale Gestalt, sondern auch die Art und Weise der Herstellung diskutieren. Handwerk oder Industrie, Unikat oder Serie, Funktionalismus oder Dekoration, Bedeutung oder Poesie. Grundlage für die Auseinandersetzung mit funktionalen Prototypen aus generischen Elementen ist eine umfangreiche Materialsammlung. Diese besteht ausschließlich aus gefundenen Baustoffen und übrig gebliebenen Objekten. Analog zum kollektiven Vorhaben der Materialsammlung, fand eine tiefgreifende Untersuchung des „eigenen Hauses“, der Architekturfakultät Hannover, statt. Auf Spaziergängen durch das Gebäude und seine nähere Umgebung, wurden Orte gesucht, die der Fürsorge, Aufwertung oder gar (Nutzungs-)Ergänzung bedürfen.

Die Halle

Institut für Entwerfen und Gebäudelehre

Studio Kempe Thill

SoSe 2024, LUH Hannover

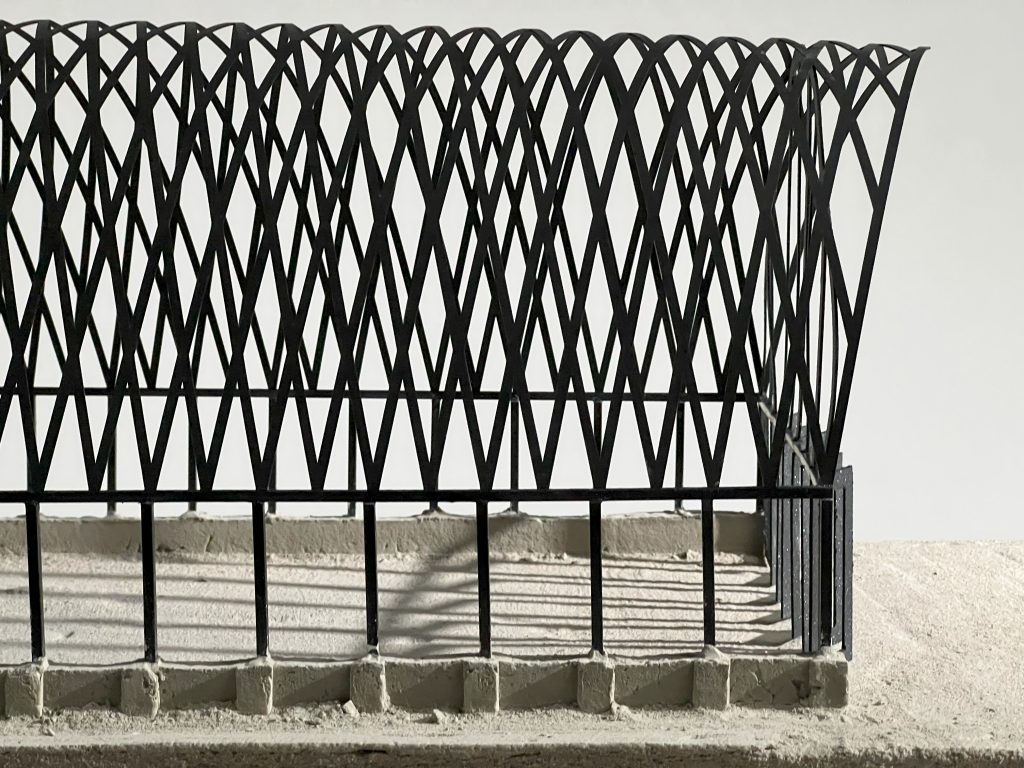

Dieser Entwurf schlägt eine Festhalle in einer nordwestlichen Bucht der Pfaueninsel vor. In der Schnittstelle von Wasser und Land soll hier ein vereinender Ort entstehen, der für jegliche Fest- und Feierlichkeiten einlädt. Die Verschmelzung der beiden Geosphären verantwortet die Halle – die Haupterschließung über das Wasser an dem Anleger des Stegs und das Zelebrieren zwischen exotischer Vegetation, unter Bäumen (inspiriert an der umliegenden Kulturlandschaft) und dem offenen Dach, welches auf das Wasser der Havel hinausragt. Die Blickachse bewusst in Richtung Südwesten auf das Wasser und die späten Sonnenstunden gerichtet. Die Konstruktion aus verschweißten Stahlkastenträgern ermöglicht ein selbsttragendes Dach mit rautenförmigen Glaspaneelen ohne Verwendung einer Sekundärstruktur. Auf dem kontrastierenden Massivsockel, der die Gäste wohl und geschützt einbettet, wirkt die filgrane schwarze Stahlkonstruktion „so leicht wie eine Feder“. Der Cube steht für sich allein. Eine einladende Bar und eine transluzent versteckte Küche für die Bewirtschaftung. Er ist zentral gelegen und unterbricht damit ganz bewusst die Gebäudeachse. Unterirdisch entfaltet sich schließlich seine Multifunktionalität.

Lageplan / Grundriss / Ansichten / Schnitt / Axonometrie / Details / Collage / Modellfotos Progress / Modellfotos

Stadtquartier N:01

Institut für Entwerfen und Städtebau

Prof. Tim Rieniets

Städtebau 2

SoSe 2024, LUH Hannover

In diesem Semester haben 15 kleine Gruppen Teilbereiche eines Stadtquartiers entworfen und ausgearbeitet, die zusammen einen größeren städtischen Zusammenhang bilden. Nach einer ausgiebigenden Analyse ist so ein neues Stadtquartier mit unterschiedlichen Nutzungen und Bezugspunkten für Kronsrode in Hannover entstanden. Zusammen mit meiner Gruppe habe Ich den Eingangsbereich in das Stadtquartier entworfen. Neben den beiden offenen Blockrandbebauungen mit erhöhten Innenhöfen haben wir den uns zugeteilten Bezugspunkt „Das Amphitheater“ in eine Parksituation eingebettet. Ein öffentlicher Stadtplatz mit Aufenthaltsqualität für alle und zu jeder Tageszeit.

Nicht die große, städtebauliche Figur ist dafür entscheidend, dass die Bewohner*innen einer Stadt ein gutes Leben leben können, sondern es sind die vielen Bezugspunkte und die Art und Weise, wie sie im Raum verteilt und miteinander verbunden sind. Es geht um das Nebeneinander und Miteinander der Menschen. Das ist es, was eine funktionstüchtige und lebendige Stadt entstehen lässt – und was schließlich auch die Schönheit einer Stadt hervorbringt. Für die Bewohner*innen einer Stadt ist vor allem das von Interesse, was sie mit ihren eigenen Augen sehen können und – noch viel wichtiger – was sich auf ihren Alltag auswirkt. Haben sie ein gutes Wohnumfeld und eine angenehme Nachbarschaft? Können sie ihre Einkäufe in der Nähe erledigen, ihren Arbeitsplatz erreichen und ihre Freizeit an attraktiven Orten verbringen? Können ihre Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen, ihre Schule gut erreichen und Freunde besuchen?

Masterplan / Grundrissausschnitt / Profilschnitt / Axonometrie / Tagesablauf / Modellfotos

Floating River Hub

Institut für Architektur und Entwerfen

Forschungsbereich Hochbau Konstruktion und Entwerfen

Prof. Dietmar Feichtinger

Hochbau 2

WiSe 2024, TU Wien

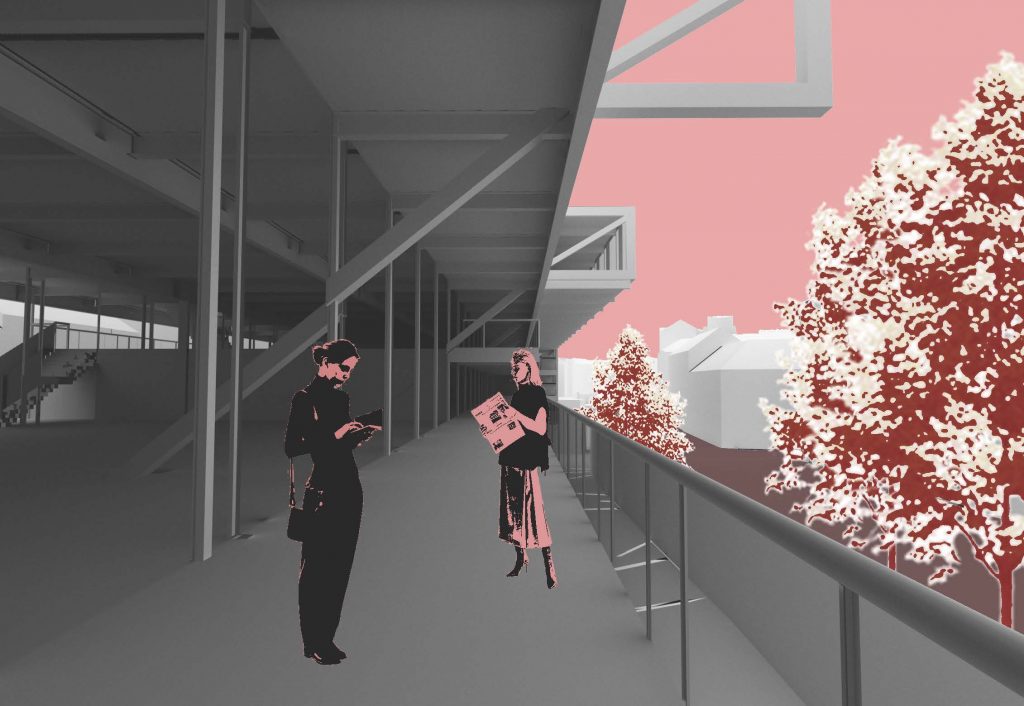

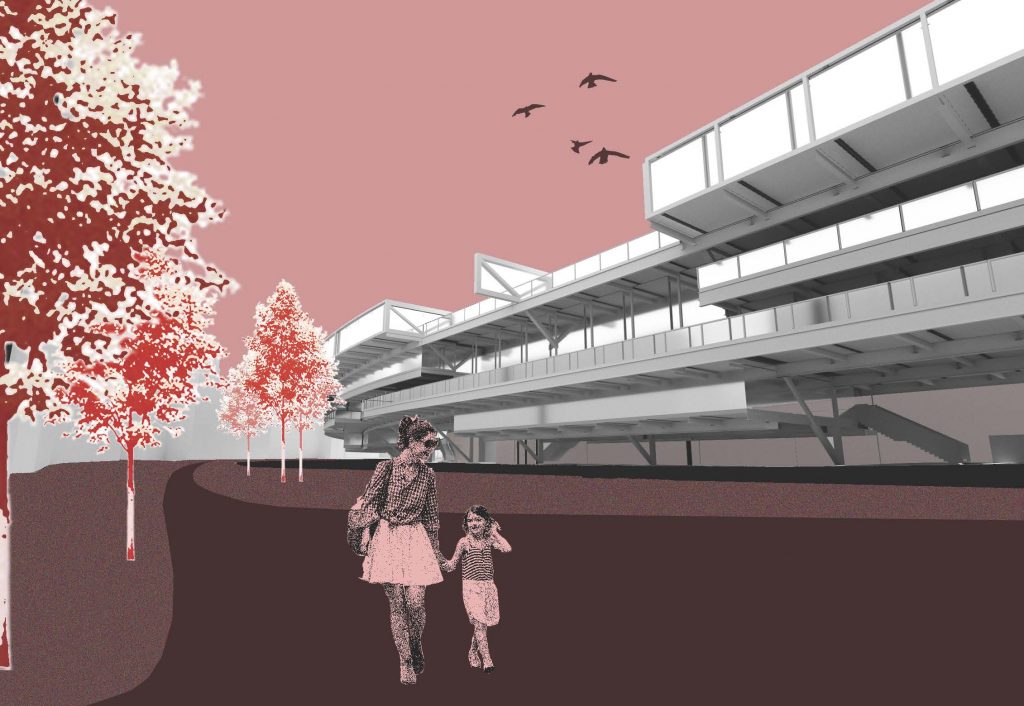

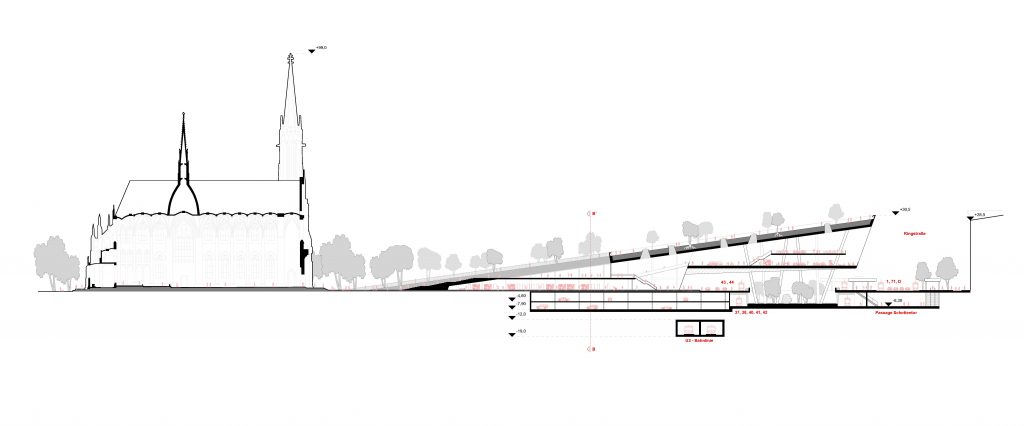

Das Planungsgebiet, welches von der Form des Wienflussbettes bestimmt wird, erstreckt sich vom Karlsplatz bis zur U-Bahn-Station „Pilgramgasse“ und wird in vier Zonen unterteilt. Die Zone D weist ein erhebliches Potenzial auf, welches durch städtebauliche und geografische Gegebenheiten beschränkt ist. Der Entwurf schlägt eine filigrane und leichte Ergänzung dieser Baulücke vor, die sich nahezu schwebend in den Kontext und über dem Wienfluss einbettet. Das offenliegende Stück der U-Bahn-Linie 4 wird geschlossen und zu einer grünen Promenade umgeformt. Diese wird als ein Verbindungsglied zwischen Naschmarkt/-park und Pilgramgasse genutzt. Der Ernst-Arnold-Park wird nicht nur erweitert, sondern erhält ein Vis-à-vis auf gegenüberliegender Flussseite und bietet Potential für ein Grünraum-Konglomerat, welches den entstehenden Naschpark inkludiert. Der dominierende lautstarke Straßenverkehr der linken und rechten Wienzeile sowie der Pilgrambrücke, wird mit großzügigen Begegnungszonen für Fußgänger, Radfahrer und Verkehr gedämpft. Überbrückungen des Wienflusses verbinden dabei den 5. Bezirk (Margareten) mit dem 6. Bezirk (Mariahilf).

Schnitte / Grundrisse / Ansicht / Collagen / Konstruktion und Details / Konzepte

Wiener Scholle

Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen

Prof. Ute Schneider

Entwerfen Dreieck, Schleife, Polygon:

Eine entwerferische Auseinandersetzung mit den Stadträumen um die Votivkirche

WiSe 2024, TU Wien

Das dreieckig gerahmte Entwurfsgebiet um die Votivkirche wird von ungeordneten Baufluchten sowie dominierendem Autoverkehr geprägt, wodurch die Orientierung und Fortbewegung erschwert wird. Das Potential der Grünflächen und deren Erschließungswege werden von Straßen durchtrennt, welche die Aufenthaltsqualität beeinträchtigen. Der Entwurf schlägt vor, sich davon „abzuheben“.

Die Grünflächen bilden nun ein Ganzes und brechen als Scholle aus dem Boden empor. Es ensteht ein Vis-á-vis zu der Votivkirche, welches mit den Achsen und Baufluchten zusammenspielt und die Lücke der Ringstraße schließt. Von dort aus lässt sich die Votivkirche aus ganz neuen Blickwinkeln betrachten und ihre axiale Ausrichtung bekommt einen Wert. Die Grünfläche lädt zum Verweilen ein und rahmt den zugehörigen Platz im Zentrum, der zu einer Bühne des Parks wird, von dem schließlich das kaschierte Innere erschlossen wird; die Bibliothek. Exponiert zur Ringstraße bietet sie Anschluss zu der Universität und bildet das Fundament dieses Projektes. Die auskragende Spitze ermöglicht weitreichende Ausblicke in den Universitätsring und den Schottenring. Zusätzlich dient sie als Orientierungspunkt im Stadtgefüge.

Konzepte / Dachaufsicht / Grundrisse / Schnitte / Ansichten / Perspektiven / Herleitung / Verkehrsplan / Modellfotos

Wohnwerk

Institut für Entwerfen und Gebäudelehre

Studio Kempe Thill

Weiterbauen 1 und 2

Transformieren und Aufwerten

SoSe 2025, LUH Hannover

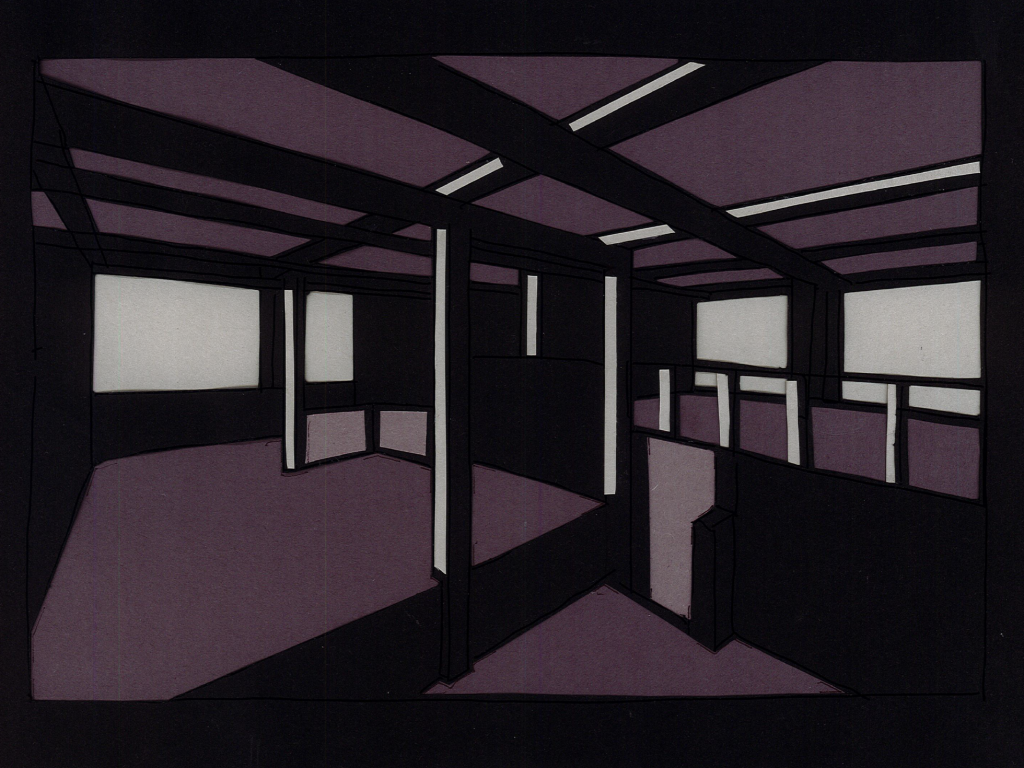

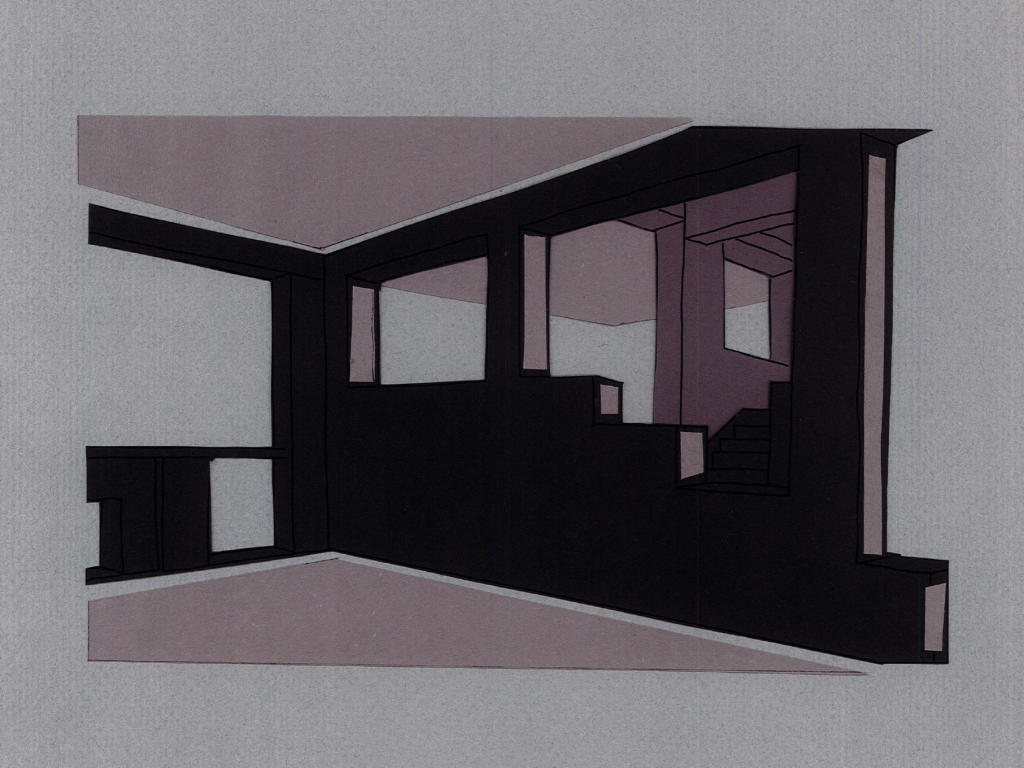

Das behandelte Gebäude – errichtet im Jahr 1920 für eine Fahrradteilefabrik – befindet sich im Immengarten 16–18 des hannoverschen Stadtteils Vahrenwald-List und grenzt als nachträglicher Anbau an eine ehemalige Wäscherei und Fabrik für Bettfedern aus dem späten 19. Jahrhundert. Als ein historischer Bestandteil des urbanen Gefüges verkörpert die industriell geprägte Bautypologie ein architektonisches Erbe, welches heute in seiner Stille und zurückversetzten Lage geschützt und in seiner Funktion neu verhandelt werden soll. Während die Intervention vorsichtig und minimalinvasiv auf die gut erhaltene Gebäudehülle eingeht („soft demolishing“), bedarf das obsolete Innere einer umfassenden Sanierung, einer strukturellen Reorganisation sowie einer zeitgemäßen Neuausrichtung. Die geplanten Eingriffe verstehen sich dabei nicht als Kontrast, sondern als Weiterführung des Bestands – in Charakter, Materialität und Maßstab. Der Entwurf schlägt eine strikte orthogonale Parzellierung des Gebäudes vor, welche sowohl die äußerlich annehmbare Typologie eines Reihenhauses als auch die Identität der tatsächlichen Industriehalle stärkt. Der Wohnbereich, welcher sich in sechs autark funktionierende Parzellen aufgliedert, die sich an der bestehenden Schotten- und Dachstruktur orientieren, richtet sich zur Straße und wird von dort erschlossen. Jede der Parzellen verfügt über ein Dachgeschoss, das durch eine Galerie mit dem Erdgeschoss verbunden wird und ein offenes, großzügiges Raumgefühl darbietet. Von der Straße zurückliegend öffnet sich hinter den leichten beweglichen Faltwänden des Wohnbereichs ein „Open Space“, der nutzungsoffen bleibt und kreativ bespielt werden kann – sei es als Atelier, Gemeinschaftsraum oder Werkstatt. Gleichzeitig fungiert dieser Bereich als wesentliches Verbindungsglied und kommunikativer Mittelpunkt der dort entstehenden Wohngemeinschaft – ein sozialer Raum, der gemeinschaftliches Leben im Kontext des Bestands neu interpretiert.

Weiterbauen 1 – Expose / Weiterbauen 1 – Bestandsanalyse / Lageplan / Grundrisse / Ansichten / Schnitt / Axonometrie / Perspektiven / Detail / Modellfotos / Hängeplan

Akademische Bibliothek Hannover

Institut für Entwerfen und Gebäudelehre

Bachelorthesis – Studio Kempe Thill

SoSe 2025, LUH Hannover

Das ehemalige Heizkraftwerk der Leibniz Universität Hannover befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Welfenschloss, nördlich des Marstalls und der Technischen Informationsbibliothek (TIB). Es liegt an der Schnittstelle zwischen der geordneten Wohnbebauung der Nordstadt und den individuellen Universitätsgebäuden der Leibniz Universität Hannover. Aufgrund historischer Umstrukturierungen und baulicher Ergänzungen aus verschiedenen Epochen hat sich ein fragmentierter Stadtraum mit ungeklärter Ordnung und mangelnder Orientierung herausgebildet. Zwischenräume und Plätze wirken derzeit unverbunden, was den einzelnen Gebäuden teilweise ihre Identität nimmt. Der Entwurf zielt darauf ab, diesen Raum zu aktivieren, neu zu ordnen und gestalterisch sowie funktional aufzuwerten.

Sala Beckett – Vorübung / Schwarzplan / Nolli Plan / Axonometrie Bestand / Lageplan / Erdgeschoss mit Umgebung / Grundrisse / Ansichten / Schnitte / Fassadenschnitt / Collagen / Konzeptaxonometrie / Konzepte und Texte / Hängeplan / Modellfotos / ZIP-Ordner der Abgabepläne